Se

sabe de un viajante de comercio a quien le empezó a doler la muñeca

izquierda, justamente debajo del reloj de pulsera. Al arrancarse el

reloj, saltó la sangre: la herida mostraba la huella de unos dientes

muy finos.

domingo, 11 de marzo de 2018

sábado, 10 de marzo de 2018

Raíces. Eugenio Mandrini.

Con

el último golpe del hacha, el árbol cae pesadamente al suelo. Sin

embargo, los pájaros permanecen inmóviles donde antes estuvieron

las ramas. Acaso porque sólo son la sombra de aquellos pájaros.

Acaso porque la distancia, con su hipnotismo, suele paralizar a los

pájaros. O acaso porque la memoria del árbol muere después.

jueves, 8 de marzo de 2018

Los piojos. Magda Hollander-Lafon.

Recuerdo

esos minúsculos bichos traicioneros y tenaces que me incordiaron,

picaron y devoraron durante meses.

Son de diferentes tamaños, colores y familias. Los hay negros, bien hermosos, de los que se desplazan con pereza pero que no se detienen si no es para clavar la trompa en el lugar elegido. Los blancos, transparentes y menudos, se apiñan en las costuras de la ropa. Los otros, de cabeza rubia y barriga negra, ágiles y voraces, se acomodan en nuestras heridas y se deleitan sin preocuparse de nosotros.

Nunca me aburro en su compañía: si uno de los grupos se ha saciado, otro vuelve a tener hambre y toma el relevo. Los piojos están presentes día y noche. Con el tiempo y la costumbre se hacen indiscretos. Llevan su audacia al punto de pasearse por la nariz y la barba de los SS, que no pueden tolerar tal imagen, como almas de élite que son, limpias por excelencia. Se impone una buena sesión de desinfección.

Desnudas y temblorosas, con los paquetes de efectos personales apretados contra el cuerpo, nos devora un inmenso vientre de cemento. Un tonel para la ropa, una ducha fría para nosotras y luego, a desfilar ante una bomba de bicicleta que escupe una niebla blanca. Un bombazo a la izquierda, otro a la derecha y salimos blancas, rapadas, frías y llorando de despecho ante los espectadores burlones. Cada sesión es, además, un momento de selección lleno de riesgos. Si por desgracia nos dejamos aturdir por el hambre o el olor, los perros están ahí para llamarnos al orden.

Al final de la sesión nos tiran la ropa por encima de una pequeña barrera. Los trapos no son nunca de nuestra talla. Fuera, mientras esperamos a las demás, intentamos intercambiarlos entre nosotras. Es una operación que comporta riesgos, dadas las miradas de alambre de espino que nos rodean. En alguna ocasión salí victoriosa. Sin embargo, también alguna noche volví con vestido de cola y los pies enfundados en zapatos inmensos. Los organizadores de nuestra estancia se divertían viéndonos con esas pintas.

En la paja de los barracones nos esperan nuestros pequeños huéspedes negros, blancos o bicolores. Nos guardan rencor por haberlos dejado solos tanto tiempo. Vuelven a nosotros con voluptuosidad.

Cuatro mendrugos de pan. De las tinieblas a la alegría. Magda Hollander-Lafon. 2017.

Son de diferentes tamaños, colores y familias. Los hay negros, bien hermosos, de los que se desplazan con pereza pero que no se detienen si no es para clavar la trompa en el lugar elegido. Los blancos, transparentes y menudos, se apiñan en las costuras de la ropa. Los otros, de cabeza rubia y barriga negra, ágiles y voraces, se acomodan en nuestras heridas y se deleitan sin preocuparse de nosotros.

Nunca me aburro en su compañía: si uno de los grupos se ha saciado, otro vuelve a tener hambre y toma el relevo. Los piojos están presentes día y noche. Con el tiempo y la costumbre se hacen indiscretos. Llevan su audacia al punto de pasearse por la nariz y la barba de los SS, que no pueden tolerar tal imagen, como almas de élite que son, limpias por excelencia. Se impone una buena sesión de desinfección.

Desnudas y temblorosas, con los paquetes de efectos personales apretados contra el cuerpo, nos devora un inmenso vientre de cemento. Un tonel para la ropa, una ducha fría para nosotras y luego, a desfilar ante una bomba de bicicleta que escupe una niebla blanca. Un bombazo a la izquierda, otro a la derecha y salimos blancas, rapadas, frías y llorando de despecho ante los espectadores burlones. Cada sesión es, además, un momento de selección lleno de riesgos. Si por desgracia nos dejamos aturdir por el hambre o el olor, los perros están ahí para llamarnos al orden.

Al final de la sesión nos tiran la ropa por encima de una pequeña barrera. Los trapos no son nunca de nuestra talla. Fuera, mientras esperamos a las demás, intentamos intercambiarlos entre nosotras. Es una operación que comporta riesgos, dadas las miradas de alambre de espino que nos rodean. En alguna ocasión salí victoriosa. Sin embargo, también alguna noche volví con vestido de cola y los pies enfundados en zapatos inmensos. Los organizadores de nuestra estancia se divertían viéndonos con esas pintas.

En la paja de los barracones nos esperan nuestros pequeños huéspedes negros, blancos o bicolores. Nos guardan rencor por haberlos dejado solos tanto tiempo. Vuelven a nosotros con voluptuosidad.

Cuatro mendrugos de pan. De las tinieblas a la alegría. Magda Hollander-Lafon. 2017.

miércoles, 7 de marzo de 2018

El muerto. Jorge Luis Borges.

Que un hombre del

suburbio de Buenos Aires, que un triste compadrito sin más virtud

que la infatuación del coraje, se interne en los desiertos ecuestres

de la frontera del Brasil y llegue a capitán de contrabandistas,

parece de antemano imposible. A quienes lo entienden así, quiero

contarles el destino de Benjamin Otálora, de quien acaso no perdura

un recuerdo en el barrio de Balvanera y que murió en su ley, de un

balazo, en los confines de Río Grande do Sul. Ignoro los detalles de

su aventura; cuando me sean revelados, he de rectificar y ampliar

estas páginas. Por ahora, este resumen puede ser útil.

Benjamín Otálora cuenta, hacia 1891, diecinueve años. Es un mocetón de frente mezquina, de sinceros ojos claros, de reciedumbre vasca; una puñalada feliz le ha revelado que es un hombre valiente; no lo inquieta la muerte de su contrario, tampoco la inmediata necesidad de huir de la República. El caudillo de la parroquia le da una carta para un tal Azevedo Bandeira, del Uruguay. Otálora se embarca, la travesía es tormentosa y crujiente; al otro día, vaga por las calles de Montevideo, con inconfesada y tal vez ignorada tristeza. No da con Azevedo Bandeira; hacia la medianoche, en un almacén del Paso del Molino, asiste a un altercado entre unos troperos. Un cuchillo relumbra; Otálora no sabe de qué lado está la razón, pero lo atrae el puro sabor del peligro, como a otros la baraja o la música. Para, en el entrevero, una puñalada baja que un peón le tira a un hombre de galera oscura y de poncho. Éste, después, resulta ser Azevedo Bandeira. (Otálora, al saberlo, rompe la carta, porque prefiere debérselo todo a sí mismo.) Azevedo Bandeira da, aunque fornido, la injustificable impresión de ser contrahecho; en su rostro, siempre demasiado cercano, están el judío, el negro y el indio; en su empaque, el mono y el tigre; la cicatriz que le atraviesa la cara es un adorno más, como el negro bigote cerdoso.

Proyección o error del alcohol, el altercado cesa con la misma rapidez con que se produjo. Otálora bebe con los troperos y luego los acompaña a una farra y luego a un caserón en la Ciudad Vieja, ya con el sol bien alto. En el último patio, que es de tierra, los hombres tienden su recado para dormir. Oscuramente, Otálora compara esa noche con la anterior; ahora ya pisa tierra firme, entre amigos. Lo inquieta algún remordimiento, eso sí, de no extrañar a Buenos Aires. Duerme hasta la oración, cuando lo despierta el paisano que agredió, borracho, a Bandeira. (Otálora recuerda que ese hombre ha compartido con los otros la noche de tumulto y de júbilo y que Bandeira lo sentó a su derecha y lo obligó a seguir bebiendo.) El hombre le dice que el patrón lo manda buscar. En una suerte de escritorio que da al zaguán (Otálora nunca ha visto un zaguán con puertas laterales) está esperándolo Azevedo Bandeira, con una clara y desdeñosa mujer de pelo colorado. Bandeira lo pondera, le ofrece una copa de caña, le repite que le está pareciendo un hombre animoso, le propone ir al Norte con los demás a traer una tropa. Otálora acepta; hacia la madrugada están en camino, rumbo a Tacuarembó.

Empieza entonces para Otálora una vida distinta, una vida de vastos amaneceres y de jornadas que tienen el olor del caballo. Esa vida es nueva para él, y a veces atroz, pero ya está en su sangre, porque lo mismo que los hombres de otras naciones veneran y presienten el mar, así nosotros (también el hombre que entreteje estos símbolos) ansiamos la llanura inagotable que resuena bajo los cascos. Otálora se ha criado en los barrios del carrero y del cuarteador; antes de un año se hace gaucho. Aprende a jinetear, a entropillar la hacienda, a carnear, a manejar el lazo que sujeta y las boleadoras que tumban, a resistir el sueño, las tormentas, las heladas y el sol, a arrear con el silbido y el grito. Sólo una vez, durante ese tiempo de aprendizaje, ve a Azevedo Bandeira, pero lo tiene muy presente, porque ser hombre de Bandeira es ser considerado y temido, y porque, ante cualquier hombrada, los gauchos dicen que Bandeira lo hace mejor. Alguien opina que Bandeira nació del otro lado del Cuareim, en Rio Grande do Sul; eso, que debería rebajarlo, oscuramente lo enriquece de selvas populosas, de ciénagas, de inextricable y casi infinitas distancias. Gradualmente, Otálora entiende que los negocios de Bandeira son múltiples y que el principal es el contrabando. Ser tropero es ser un sirviente; Otálora se propone ascender a contrabandista. Dos de los compañeros, una noche, cruzarán la frontera para volver con unas partidas de caña; Otálora provoca a uno de ellos, lo hiere y toma su lugar. Lo mueve la ambición y también una oscura fidelidad. Que el hombre (piensa) acabe por entender que yo valgo más que todos sus orientales juntos.

Otro año pasa antes que Otálora regrese a Montevideo. Recorren las orillas, la ciudad (que a Otálora le parece muy grande); llegan a casa del patrón; los hombres tienden los recados en el último patio. Pasan los días y Otálora no ha visto a Bandeira. Dicen, con temor, que está enfermo; un moreno suele subir a su dormitorio con la caldera y con el mate. Una tarde, le encomiendan a Otálora esa tarea. Éste se siente vagamente humillado, pero satisfecho también.

El dormitorio es desmantelado y oscuro. Hay un balcón que mira al poniente, hay una larga mesa con un resplandeciente desorden de taleros, de arreadores, de cintos, de armas de fuego y de armas blancas, hay un remoto espejo que tiene la luna empañada. Bandeira yace boca arriba; sueña y se queja; una vehemencia de sol último lo define. El vasto lecho blanco parece disminuirlo y oscurecerlo; Otálora nota las canas, la fatiga, la flojedad, las grietas de los años. Lo subleva que los esté mandando ese viejo. Piensa que un golpe bastaría para dar cuenta de él. En eso, ve en el espejo que alguien ha entrado. Es la mujer de pelo rojo; está a medio vestir y descalza y lo observa con fría curiosidad. Bandeira se incorpora; mientras habla de cosas de la campaña y despacha mate tras mate, sus dedos juegan con las trenzas de la mujer. Al fin, le da licencia a Otálora para irse.

Días después, les llega la orden de ir al Norte. Arriban a una estancia perdida, que está como en cualquier lugar de la interminable llanura. Ni árboles ni un arroyo la alegran, el primer sol y el último la golpean. Hay corrales de piedra para la hacienda, que es guampuda y menesterosa. El Suspiro se llama ese pobre establecimiento.

Otálora oye en rueda de peones que Bandeira no tardará en llegar de Montevideo. Pregunta por qué; alguien aclara que hay un forastero agauchado que está queriendo mandar demasiado. Otálora comprende que es una broma, pero le halaga que esa broma ya sea posible. Averigua, después, que Bandeira se ha enemistado con uno de los jefes políticos y que éste le ha retirado su apoyo. Le gusta esa noticia.

Llegan cajones de armas largas; llegan una jarra y una palangana de plata para el aposento de la mujer; llegan cortinas de intrincado damasco; llega de las cuchillas, una mañana, un jinete sombrío, de barba cerrada y de poncho. Se llama Ulpiano Suárez y es el capanga o guardaespaldas de Azevedo Bandeira. Habla muy poco y de una manera abrasilerada. Otálora no sabe si atribuir su reserva a hostilidad, a desdén o a mera barbarie. Sabe, eso sí, que para el plan que está maquinando tiene que ganar su amistad.

Entra después en el destino de Benjamín Otálora un colorado cabos negros que trae del sur Azevedo Bandeira y que luce apero chapeado y carona con bordes de piel de tigre. Ese caballo liberal es un símbolo de la autoridad del patrón y por eso lo codicia el muchacho, que llega también a desear, con deseo rencoroso, a la mujer de pelo resplandeciente. La mujer, el apero y el colorado son atributos o adjetivos de un hombre que él aspira a destruir.

Aquí la historia se complica y se ahonda. Azevedo Bandeira es diestro en el arte de la intimidación progresiva, en la satánica maniobra de humillar al interlocutor gradualmente, combinando veras y burlas; Otálora resuelve aplicar ese método ambiguo a la dura tarea que se propone. Resuelve suplantar, lentamente, a Azevedo Bandeira. Logra, en jornadas de peligro común, la amistad de Suárez. Le confía su plan; Suárez le promete su ayuda. Muchas cosas van aconteciendo después, de las que sé unas pocas. Otálora no obedece a Bandeira; da en olvidar, en corregir, en invertir sus órdenes. El universo parece conspirar con él y apresura los hechos. Un mediodía, ocurre en campos de Tacuarembó un tiroteo con gente riograndense; Otálora usurpa el lugar de Bandeira y manda a los orientales. Le atraviesa el hombro una bala, pero esa tarde Otálora regresa al Suspiro en el colorado del jefe y esa tarde unas gotas de su sangre manchan la piel de tigre y esa noche duerme con la mujer de pelo reluciente. Otras versiones cambian el orden de estos hechos y niegan que hayan ocurrido en un solo día.

Bandeira, sin embargo, siempre es nominalmente el jefe. Da órdenes que no se ejecutan; Benjamín Otálora no lo toca, por una mezcla de rutina y de lástima.

La última escena de la historia corresponde a la agitación de la última noche de 1894. Esa noche, los hombres del Suspiro comen cordero recién carneado y beben un alcohol pendenciero. Alguien infinitamente rasguea una trabajosa milonga. En la cabecera de la mesa, Otálora, borracho, erige exultación sobre exultación, júbilo sobre júbilo; esa torre de vértigo es un símbolo de su irresistible destino. Bandeira, taciturno entre los que gritan, deja que fluya clamorosa la noche. Cuando las doce campanadas resuenan, se levanta como quien recuerda una obligación. Se levanta y golpea con suavidad a la puerta de la mujer. Ésta le abre en seguida, como si esperara el llamado. Sale a medio vestir y descalza. Con una voz que se afemina y se arrastra, el jefe le ordena:

-Ya que vos y el porteño se quieren tanto, ahora mismo le vas a dar un beso a vista de todos.

Agrega una circunstancia brutal. La mujer quiere resistir, pero dos hombres la han tomado del brazo y la echan sobre Otálora. Arrasada en lágrimas, le besa la cara y el pecho. Ulpiano Suárez ha empuñado el revólver. Otálora comprende, antes de morir, que desde el principio lo han traicionado, que ha sido condenado a muerte, que le han permitido el amor, el mando y el triunfo, porque ya lo daban por muerto, porque para Bandeira ya estaba muerto.

Suárez, casi con desdén, hace fuego.

El Aleph. Jorge Luis Borges, 1949.

Benjamín Otálora cuenta, hacia 1891, diecinueve años. Es un mocetón de frente mezquina, de sinceros ojos claros, de reciedumbre vasca; una puñalada feliz le ha revelado que es un hombre valiente; no lo inquieta la muerte de su contrario, tampoco la inmediata necesidad de huir de la República. El caudillo de la parroquia le da una carta para un tal Azevedo Bandeira, del Uruguay. Otálora se embarca, la travesía es tormentosa y crujiente; al otro día, vaga por las calles de Montevideo, con inconfesada y tal vez ignorada tristeza. No da con Azevedo Bandeira; hacia la medianoche, en un almacén del Paso del Molino, asiste a un altercado entre unos troperos. Un cuchillo relumbra; Otálora no sabe de qué lado está la razón, pero lo atrae el puro sabor del peligro, como a otros la baraja o la música. Para, en el entrevero, una puñalada baja que un peón le tira a un hombre de galera oscura y de poncho. Éste, después, resulta ser Azevedo Bandeira. (Otálora, al saberlo, rompe la carta, porque prefiere debérselo todo a sí mismo.) Azevedo Bandeira da, aunque fornido, la injustificable impresión de ser contrahecho; en su rostro, siempre demasiado cercano, están el judío, el negro y el indio; en su empaque, el mono y el tigre; la cicatriz que le atraviesa la cara es un adorno más, como el negro bigote cerdoso.

Proyección o error del alcohol, el altercado cesa con la misma rapidez con que se produjo. Otálora bebe con los troperos y luego los acompaña a una farra y luego a un caserón en la Ciudad Vieja, ya con el sol bien alto. En el último patio, que es de tierra, los hombres tienden su recado para dormir. Oscuramente, Otálora compara esa noche con la anterior; ahora ya pisa tierra firme, entre amigos. Lo inquieta algún remordimiento, eso sí, de no extrañar a Buenos Aires. Duerme hasta la oración, cuando lo despierta el paisano que agredió, borracho, a Bandeira. (Otálora recuerda que ese hombre ha compartido con los otros la noche de tumulto y de júbilo y que Bandeira lo sentó a su derecha y lo obligó a seguir bebiendo.) El hombre le dice que el patrón lo manda buscar. En una suerte de escritorio que da al zaguán (Otálora nunca ha visto un zaguán con puertas laterales) está esperándolo Azevedo Bandeira, con una clara y desdeñosa mujer de pelo colorado. Bandeira lo pondera, le ofrece una copa de caña, le repite que le está pareciendo un hombre animoso, le propone ir al Norte con los demás a traer una tropa. Otálora acepta; hacia la madrugada están en camino, rumbo a Tacuarembó.

Empieza entonces para Otálora una vida distinta, una vida de vastos amaneceres y de jornadas que tienen el olor del caballo. Esa vida es nueva para él, y a veces atroz, pero ya está en su sangre, porque lo mismo que los hombres de otras naciones veneran y presienten el mar, así nosotros (también el hombre que entreteje estos símbolos) ansiamos la llanura inagotable que resuena bajo los cascos. Otálora se ha criado en los barrios del carrero y del cuarteador; antes de un año se hace gaucho. Aprende a jinetear, a entropillar la hacienda, a carnear, a manejar el lazo que sujeta y las boleadoras que tumban, a resistir el sueño, las tormentas, las heladas y el sol, a arrear con el silbido y el grito. Sólo una vez, durante ese tiempo de aprendizaje, ve a Azevedo Bandeira, pero lo tiene muy presente, porque ser hombre de Bandeira es ser considerado y temido, y porque, ante cualquier hombrada, los gauchos dicen que Bandeira lo hace mejor. Alguien opina que Bandeira nació del otro lado del Cuareim, en Rio Grande do Sul; eso, que debería rebajarlo, oscuramente lo enriquece de selvas populosas, de ciénagas, de inextricable y casi infinitas distancias. Gradualmente, Otálora entiende que los negocios de Bandeira son múltiples y que el principal es el contrabando. Ser tropero es ser un sirviente; Otálora se propone ascender a contrabandista. Dos de los compañeros, una noche, cruzarán la frontera para volver con unas partidas de caña; Otálora provoca a uno de ellos, lo hiere y toma su lugar. Lo mueve la ambición y también una oscura fidelidad. Que el hombre (piensa) acabe por entender que yo valgo más que todos sus orientales juntos.

Otro año pasa antes que Otálora regrese a Montevideo. Recorren las orillas, la ciudad (que a Otálora le parece muy grande); llegan a casa del patrón; los hombres tienden los recados en el último patio. Pasan los días y Otálora no ha visto a Bandeira. Dicen, con temor, que está enfermo; un moreno suele subir a su dormitorio con la caldera y con el mate. Una tarde, le encomiendan a Otálora esa tarea. Éste se siente vagamente humillado, pero satisfecho también.

El dormitorio es desmantelado y oscuro. Hay un balcón que mira al poniente, hay una larga mesa con un resplandeciente desorden de taleros, de arreadores, de cintos, de armas de fuego y de armas blancas, hay un remoto espejo que tiene la luna empañada. Bandeira yace boca arriba; sueña y se queja; una vehemencia de sol último lo define. El vasto lecho blanco parece disminuirlo y oscurecerlo; Otálora nota las canas, la fatiga, la flojedad, las grietas de los años. Lo subleva que los esté mandando ese viejo. Piensa que un golpe bastaría para dar cuenta de él. En eso, ve en el espejo que alguien ha entrado. Es la mujer de pelo rojo; está a medio vestir y descalza y lo observa con fría curiosidad. Bandeira se incorpora; mientras habla de cosas de la campaña y despacha mate tras mate, sus dedos juegan con las trenzas de la mujer. Al fin, le da licencia a Otálora para irse.

Días después, les llega la orden de ir al Norte. Arriban a una estancia perdida, que está como en cualquier lugar de la interminable llanura. Ni árboles ni un arroyo la alegran, el primer sol y el último la golpean. Hay corrales de piedra para la hacienda, que es guampuda y menesterosa. El Suspiro se llama ese pobre establecimiento.

Otálora oye en rueda de peones que Bandeira no tardará en llegar de Montevideo. Pregunta por qué; alguien aclara que hay un forastero agauchado que está queriendo mandar demasiado. Otálora comprende que es una broma, pero le halaga que esa broma ya sea posible. Averigua, después, que Bandeira se ha enemistado con uno de los jefes políticos y que éste le ha retirado su apoyo. Le gusta esa noticia.

Llegan cajones de armas largas; llegan una jarra y una palangana de plata para el aposento de la mujer; llegan cortinas de intrincado damasco; llega de las cuchillas, una mañana, un jinete sombrío, de barba cerrada y de poncho. Se llama Ulpiano Suárez y es el capanga o guardaespaldas de Azevedo Bandeira. Habla muy poco y de una manera abrasilerada. Otálora no sabe si atribuir su reserva a hostilidad, a desdén o a mera barbarie. Sabe, eso sí, que para el plan que está maquinando tiene que ganar su amistad.

Entra después en el destino de Benjamín Otálora un colorado cabos negros que trae del sur Azevedo Bandeira y que luce apero chapeado y carona con bordes de piel de tigre. Ese caballo liberal es un símbolo de la autoridad del patrón y por eso lo codicia el muchacho, que llega también a desear, con deseo rencoroso, a la mujer de pelo resplandeciente. La mujer, el apero y el colorado son atributos o adjetivos de un hombre que él aspira a destruir.

Aquí la historia se complica y se ahonda. Azevedo Bandeira es diestro en el arte de la intimidación progresiva, en la satánica maniobra de humillar al interlocutor gradualmente, combinando veras y burlas; Otálora resuelve aplicar ese método ambiguo a la dura tarea que se propone. Resuelve suplantar, lentamente, a Azevedo Bandeira. Logra, en jornadas de peligro común, la amistad de Suárez. Le confía su plan; Suárez le promete su ayuda. Muchas cosas van aconteciendo después, de las que sé unas pocas. Otálora no obedece a Bandeira; da en olvidar, en corregir, en invertir sus órdenes. El universo parece conspirar con él y apresura los hechos. Un mediodía, ocurre en campos de Tacuarembó un tiroteo con gente riograndense; Otálora usurpa el lugar de Bandeira y manda a los orientales. Le atraviesa el hombro una bala, pero esa tarde Otálora regresa al Suspiro en el colorado del jefe y esa tarde unas gotas de su sangre manchan la piel de tigre y esa noche duerme con la mujer de pelo reluciente. Otras versiones cambian el orden de estos hechos y niegan que hayan ocurrido en un solo día.

Bandeira, sin embargo, siempre es nominalmente el jefe. Da órdenes que no se ejecutan; Benjamín Otálora no lo toca, por una mezcla de rutina y de lástima.

La última escena de la historia corresponde a la agitación de la última noche de 1894. Esa noche, los hombres del Suspiro comen cordero recién carneado y beben un alcohol pendenciero. Alguien infinitamente rasguea una trabajosa milonga. En la cabecera de la mesa, Otálora, borracho, erige exultación sobre exultación, júbilo sobre júbilo; esa torre de vértigo es un símbolo de su irresistible destino. Bandeira, taciturno entre los que gritan, deja que fluya clamorosa la noche. Cuando las doce campanadas resuenan, se levanta como quien recuerda una obligación. Se levanta y golpea con suavidad a la puerta de la mujer. Ésta le abre en seguida, como si esperara el llamado. Sale a medio vestir y descalza. Con una voz que se afemina y se arrastra, el jefe le ordena:

-Ya que vos y el porteño se quieren tanto, ahora mismo le vas a dar un beso a vista de todos.

Agrega una circunstancia brutal. La mujer quiere resistir, pero dos hombres la han tomado del brazo y la echan sobre Otálora. Arrasada en lágrimas, le besa la cara y el pecho. Ulpiano Suárez ha empuñado el revólver. Otálora comprende, antes de morir, que desde el principio lo han traicionado, que ha sido condenado a muerte, que le han permitido el amor, el mando y el triunfo, porque ya lo daban por muerto, porque para Bandeira ya estaba muerto.

Suárez, casi con desdén, hace fuego.

El Aleph. Jorge Luis Borges, 1949.

domingo, 4 de marzo de 2018

Ecosistema de desamor. José Agustín Navarro Martínez.

Corto

mis venas con su hoja de afeitar y espero pacientemente en la bañera

hasta que mi cuerpo se licua por completo en sangre, escapo por el

sumidero, y avanzo por unos intestinos de plomo que me vomitan al mar

convirtiéndome en un pasto marino que hace las delicias de una

langosta que se topa con un pulpo hambriento que es devorado por una

morena que captura un pescador que me conduce a una lonja donde me

compra un cocinero que me guisa en cazuela de arroz para dos

comensales, una mitad para ti, la otra mitad para tu amante.

sábado, 3 de marzo de 2018

Robinson desafortunado. Ana María Shua.

Corro

hacia la playa. Si las olas hubieran dejado sobre la arena un pequeño

barril de pólvora, aunque estuviese mojada, una navaja, algunos

clavos, incluso una colección de pipas o unas simples tablas de

madera, yo podría utilizar esos objetos para construir una novela.

Qué hacer en cambio con estos párrafos mojados, con estas metáforas

cubiertas de lapas y mejillones, con estos restos de otro triste

naufragio literario.

jueves, 1 de marzo de 2018

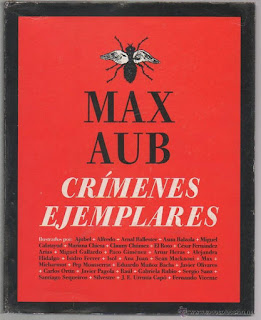

Roncaba. Max Aub.

Roncaba.

Al que ronca, si es de familia, se le perdona. Pero el roncador aquel

ni siquiera sabía yo la cara que tenía. Su ronquido atravesaba las

paredes. Me quejé al casero. Se rió. Fui a ver al autor de tan

descomunales ruidos. Casi me echó:

-Yo no tengo la culpa. Yo no ronco. Y si ronco, ¡qué le vamos a hacer!, tengo derecho. Cómprese algodón hidrófilo…

Ya no podía dormir: si roncaba, por el ruido; si no, esperándolo. Pegando golpes en la pared callaba un momento... pero en seguida volvía a empezar. No tienen ustedes idea de lo que es ser centinela de un ruido. Una catarata. Un volumen tremendo de aire, una fiera acorralada, el estertor de cien moribundos, me rasgaba las entrañas emponzoñándome el oído, y no podía dormir. Y no me daba la gana de cambiar de casa. ¿Dónde iba yo a pagar tan poco? El tiro se lo pegué con la escopeta de mi sobrino.

-Yo no tengo la culpa. Yo no ronco. Y si ronco, ¡qué le vamos a hacer!, tengo derecho. Cómprese algodón hidrófilo…

Ya no podía dormir: si roncaba, por el ruido; si no, esperándolo. Pegando golpes en la pared callaba un momento... pero en seguida volvía a empezar. No tienen ustedes idea de lo que es ser centinela de un ruido. Una catarata. Un volumen tremendo de aire, una fiera acorralada, el estertor de cien moribundos, me rasgaba las entrañas emponzoñándome el oído, y no podía dormir. Y no me daba la gana de cambiar de casa. ¿Dónde iba yo a pagar tan poco? El tiro se lo pegué con la escopeta de mi sobrino.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)