Miró el aula vacía. Hace un momento se ha marchado el último alumno. Es que siempre se entretiene en recoger sus cosas, ajeno a las prisas de sus compañeros cuando suena el timbre, eterno rezagado que año tras año, distinto pero siempre repetido, se hace un elemento más de la rutina escolar. Al irse, ya en la puerta, indeciso y un poco cohibido, volviendo sólo un instante la cabeza, le ha dicho:

-Au revoir. Le echaremos de menos, don Alberto.

Luego se ha perdido por el pasillo, sin tiempo de esperar la respuesta. El hombre, absorto en sus pensamientos, le ha mirado, agradeciendo con una sonrisa sus palabras, sin inmutarse ante la espantosa pronunciación, registrando en su interior, con una lucidez en la que ya no hay siquiera amargura, el fracaso de sus esfuerzos. Ha dejado la cartera abierta sobre la mesa y se ha dirigido a la ventana. Llega desde el patio la misma confusa algarabía, amortiguada por la distancia, de todos los días. Más allá de la pista de baloncesto y los árboles se ve el insoportable trasiego de la autopista. Se vuelve y apoyado en la ventana, los hombros caídos, con un gesto de cansancio tan tenue y discreto como su traje y, sin embargo, tan persistente como si lo llevara desde siempre y formara ya parte de su persona, cierra por un momento los ojos. Frágil contraluz del desánimo. Ha regresado la mirada y prefiere perderse en la semipenumbra de la clase vacía. Y todo lo ve con el pequeño desaliento de quien reconoce cada rincón ya sobran los ojos porque ninguna sorpresa existe en ese paisaje de la rutina. La pizarra que guarda aún alguna frase (que él hubiera querido, como en otro tiempo, un verso de Mallarmé; pero sabe que no lo es), la puerta, la larga pared con sus perchas ahora vacías pero hace un instante abarrotadas de anoraks y mochilas, y las filas de pupitres hasta llegar a la pared del fondo tan sucia, casi desnuda, apenas con un corcho donde hay hojas grapadas y algún dibujo obsceno semiborrado ( y él quiera ver, como en otro tiempo, llena de cartulinas con fotos de Molière, Saint-Exupéry, Alain y Camus y sus palabras copiadas con tanto cuidado). Todo está desierto y la clase entera tiene un aire de desolación tan definitivo. Es como una inevitable y absurda despedida. Y lo que queda es un hueco, una sucesión de años confundidos (¡por Dios!, ¿por qué todas las clases serán idénticas?) en esta imagen que por no tener no tiene siquiera patetismo. Es sólo vacío, un poco triste, algo sórdido; pero sólo eso, un hueco en el tiempo en el que todo se pierde sin que importe demasiado.

Todo se pierde. Y lo primero las caras. Iluminadas, saboreando la belleza de las palabras, descubriendo, compartiendo. O aburridas, perezosas, huidas en el fondo del pupitre o en un punto indeterminado del techo o la ventana, ajenas. Inteligentes (y cómo brilla la inteligencia cuando se es tan joven) o torpes (y cómo ensucia la cara una torpeza tan temprana). Chicos y chicas guapos, con esa belleza insultante (porque sin quererlo nos hace siempre viejos) y tan natural (porque aún apenas se conoce) de la primera juventud. O feos, tan rematadamente feos que parece mentira quererlos y ayudarles además a que se quieran y se rían del espejo. Tantas caras siempre iguales, siempre distintas, sentadas en idénticos pupitres (que nunca son los mismos) en las mismas clases atravesando los años, los paisajes, los acentos. Pero ya perdidas. ¿Qué habrá sido de ellos?, acaso alguno le recordará un instante, llegará hasta la memoria una anécdota, una frase ingeniosa, una mirada de comprensión, luego olvidará. Como él olvida todas las caras aunque permanezcan durante tanto tiempo los nombres, la sonoridad de los apellidos clavados en la memoria y salvados del tiempo. Dichos por la mañana en el rito inevitable de pasar lista, pronunciados con cariño porque detrás de cada uno está una mirada, un cuerpo inquieto, la incógnita de la dicha o el fracaso. El tiempo borra las caras pero aquellas sílabas llenas de aspereza, cantarina, con toda la rotundidad seca o la suavidad imprevista de nuestra lengua, permanece. Ahora el hombre, cansado, tanto como si el peso del tiempo fuera una costumbre, mira los pupitres vacíos y lo que ve es la monotonía de los años, un esfuerzo sin objeto, una vida perdida entre el ensordecedor bullicio de los pasillos, la agobiante sala de profesores y los infinitos nombres que ya, olvidadas las caras, a nadie pueden nombrar.

¿Por qué y desde cuándo me encerré en este mundo pequeño? Yendo del instituto a este piso tan grande como mi sequedad, pasando cada vez más ajeno, más tenue (como una sombra de mí mismo) por las clases, ensimismado y casi sin amigos y luego volver a casa y sentir la soledad como una liberación y perderme entre mis libros, sentir la angustia de las estanterías repletas abarrotando las habitaciones, haciendo aún más angosto el largo y estrecho pasillo. Miro los lomos y siento la desazón de no encontrar alivio o respuesta entre las páginas que tanto quise y ahora son sólo el pasado resumen de una vida que no supe vivir. A veces, al caer la tarde, lleno de una tristeza sin motivo (que se confunde con la luz que declina y, cada vez más débil, se filtra por los visillos) me siento en el sillón, bajo la ventana, y encuentro consuelo en alguno de mis queridos tomos de la Pléiade. Paso lentas las páginas, las acaricio su suavidad y soy capaz de olvidarme de todo y perderme de nuevo (como antes sucedía tantas veces) entre la prosa tersa y apasionada de Michelet, aunque ya la hoguera de aquellos sueños que quisieron cambiar el mundo me sea tan indiferente. Cae la noche y me veo a mí mismo con un libro en las manos que la oscuridad (y esta decepción que llamo cansancio del alma) me impiden leer. Ahora ya definitivamente solo en esta casa donde sólo alienta el polvo de los libros. Muerta mi madre. Tantos años cuidándola, acompañando su soledad, ocultando la mía en la suya, arropando su vejez, llenando con su presencia el vacío de esta casa: convertida en un silencio a dos voces. Y al verla, una presencia mínima y cada vez más delgada por los pasillos, o habladora, dicharachera, desgranando anécdotas con gracia maliciosa en el cuarto de estar, o atusándose el pelo y ocultando con un tinte las canas (a pesar de los años fiel a su eterna coquetería) frente al espejo del cuarto de baño, al verla me olvidaba de mirarme. Y así no pude verme, o no le di importancia, o sólo la miraba a ella. Hasta que se fue y entonces fui ante el espejo y no me reconocí. Sólo veía los años perdidos, la vejez sin pelo ni sonrisa, y una figura hueca, seca y vacía que sabía tenía que ser yo. Y la casa era silencio, escuchaba sólo el eco de mis pasos. Los pasos de un fantasma que iba de sus clases al silencio de esta casa donde ya sólo viven los libros.

Pero no fue siempre así. Hubo un tiempo en que reconocía las caras y parecía imposible olvidarlas, brillaban como una luminosa afirmación de la adolescencia y yo me sentía muy cerca de ellas. Era recién sacada la cátedra, tras años de rodar de instituto en instituto haciendo sustituciones, luego de interino, en ese pequeño pueblo del norte que, a pesar de la lluvia y la neblina, asocio siempre a la luz. Llegué solo, mi madre estaba en Madrid (aún vivía mi padre) y estrené entonces una libertad que era alquilar un piso (y desde sus ventanas se veía un prado, las vacas y los montes en la lejanía) y perderme entre las callejas para descubrir un bello palacio renacentista, el rumor del río o la lectura entre los árboles a la sombra de la iglesia de Santa Ana o los domingos pasear entre los puestos del mercado y escuchar los olores del campo y el acento y las palabras en una lengua hermosa que no comprendía. Y todo, mi soledad y la amistad que surgía limpia y generosa, me empujaba. Cada minuto era una afirmación de la vida aquellas mañanas en que caminaba despacio hacia el instituto, poco importaba la lluvia cuando la había. Porque eran clases en las que todo también se iluminaba. Los veo tan atentos, tan prendidos de mis palabras y me veo con una pasión, con una convicción tan fuerte en lo que hago y en lo que digo que me parezco un extraño. Pero soy yo y estamos en clase de francés y nos reconocemos en un sueño de libertad que nos alcanza desde Villon o Molière a Sartre o Camus. Y los traducimos en clase, ellos los traducen a veces con algo de dificultad pero siempre con una pasión que derrota a la gramática, y los hablamos y nos gusta ir de Baudelaire a Gide, sentir los versos y discutir las ideas. Y está la música, escuchar y traducir a Brel, Brassens o Boris Vian (cómo hicieron suyo, hicimos nuestro, el grito libertario de "Le déserteur", rompiendo la cartilla militar y perdiéndose, perdiéndonos, libres por los caminos sin uniformes ni disciplina). Estaba tan cerca aquel mayo de las barricadas, de los sueños compartidos, aquellas imágenes de banderas y palabras infinitas, de cortejos y asambleas, de frases como adoquines, como versos, el tiempo en que las paredes hablaban. Y vivían, vivíamos, de aquella mitología de la esperanza que alimentaba nuestra sed de libertad, que nos rescataba de la angustia de vivir en un país donde nos ahogábamos sin remedio.

Nada separaba las clases de la vida y el tiempo se confundía y un afán de compartir me unía a aquellos jóvenes (y yo mismo me sentía tan joven que me veía casi como uno de ellos). Por eso podíamos perder la tarde en alguna cafetería y prolongar la discusión en mi casa y cambiar el mundo hasta que la madrugada y el cansancio nos hacían callar. Era un pequeño grupo, distingo sus caras aunque he perdido algunos nombres o los confundo, sé que ahora me equivocaría al llamarlos (ahora, desde esta sequedad sin fisuras, no podría llamarlos) pero están ahí, tan nítidos: Iñaki, que hablaba poco y escuchaba mucho; Begoña, con esa dulzura en la mirada que le hacía niña a su pesar; Jon, que le temblaba el labio al discutir y era tan terco; Zabier, que soñaba con ser músico y adoraba el jazz por encima de todas las cosas; Itziar, que nos traicionaba con su anglofilia (parecía una fotocopia desvaída de Joan Baez y desdeñaba a Brassens por los Rolling). Y entre todos lo veo a él, con su cara aniñada y esa pasión al hablar que le tensaba la vena del cuello, con sus gestos nerviosos y decididos, o con esa serena belleza, que me hacía pensar en un modelo de Donatello o Miguel Ángel, que yo veía cuando callaba, se quedaba como absorto, ajeno a todos, relajado, dejando caer las manos sobre sus piernas cruzadas. Él, que ahora recuerdo, que quisiera no recordar pero que tal vez siempre he recordado. Pablo, y su nombre está grabado para siempre en mi memoria, que era a la hora de pasar lista: Antúnez Madariaga, Pablo. Tan exaltado, incendiando el mundo con sus palabras, tan diluido en ternura a pesar de sus gestos (y la ternura era una huella de la infancia que él quería abandonar y que se diría borraba cuando se llevaba la mano al pelo y lo echaba para atrás sin saber que entonces se hacía todavía más pequeño). Pablo era el centro de aquel círculo que yo cerraba, Pablo se perdió para siempre cuando yo me perdí y me hice silencio y sombra.

Qué lejos está todo ahora, en el silencio de esta clase vacía, en esta penumbra que es sólo ausencia. Con nombres que nada significan y no tienen cara, que apenas balbucean una torpe despedida en una lengua que no quieren, que no han aprendido, que nada les dice. ¿Cuándo desaparecieron las mañanas ilusionadas y las palabras que escalaban las horas de la noche entre cafés, el humo de los pitillos y una melodía de Bill Evans compartida en el silencio? Sé, ahora que no quiero recordar y recuerdo, que todo se perdió aquel día. En la hora exacta en que traicioné y elegí ser una sombra. Entonces perdí el derecho a ser inocente, a ser uno de los justos. Entonces rompí la imagen que había construido de mí y ya no quise volver a verme en ningún espejo. Y la imagen era Pablo y él era el espejo en que me miraba.

Pero veo aquella tarde. El preciso instante en que llaman a la puerta, me calzo las zapatillas, dejo el libro abierto sobre el sillón y voy a abrir. Pablo entra y le noto nervioso, intranquilo, y yo me pregunto, mientras le ofrezco un café, qué le habrá traído a mi casa, solo y a esta hora tan temprana, de improviso, sin avisar, sin llamar antes por teléfono. Hablamos de cosas intrascendentes, las clases, preguntas sobre sus compañeros, y las palabras nacen torpes, renqueantes, ganadas por el sopor de la tarde, resbalando con dificultad, entre silencios rotos por el tintineo de las cucharillas en las tazas de café o el humo de un cigarrillo que enciende brusco y tembloroso. Lo miro y sé muy bien que este tiempo es sólo un rodeo, un preámbulo torpe y forzado, y que tiene algo que decirme y que le cuesta y no sabe cómo hacerlo. Y yo espero porque no sé qué decir, porque no sé muy bien qué espera de mí, y el silencio se hace a cada instante más pesado. Hasta que al fin se serena y habla y soy yo el que ahora escucha cada vez más tenso, cada vez más nervioso, más confundido. Y mis sospechas, mis temores, el riesgo que intuía en cada una de sus palabras (que nunca querían quedarse en palabras, que reclamaban el gesto y la acción, que tiraban de él y le exigían un cuerpo), la conciencia repentina de que no todos estábamos jugando un juego y que la historia pesa y las palabras atan y son peligrosas, todo se va haciendo real mientras él habla y yo escucho. Necesita irse, han detenido a gente y no está seguro en casa de sus padres, necesita esconderse, esperar, ver qué pasa, pueden ser unos días o más tiempo, no lo sabe, pero tiene miedo, no sabía a quién recurrir, todo se aclarará, puede que no pase nada, es cuestión de esperar, de tranquilizarse y esperar. Y yo le pregunto, cada vez más confundido, quiero saber desde cuándo y hasta qué punto, de qué le pueden acusar, y él contesta con vaguedad, impreciso y un poco azorado, pero entre sus palabras hay algunas tan exactas (y que nunca antes le había oído pronunciar) que me alcanzan y en las que reconozco el peligro. Un peligro tangible y real que ya nada tiene que ver con ingenuos sueños adolescentes. Resuenan, entremezcladas con las que yo sabía suyas, tienen aristas, cortan, las deja caer con una familiaridad que me asombra, de vez en cuando surgen y yo las oigo y sé que el juego (si alguna vez fue un juego) ahora ha terminado. Célula, panfleto, cita de seguridad, vietnamita, aparato, pintada. Al hablar, al contarme lo que nunca había dicho, al descubrirse ante mí con un nuevo lenguaje, con las palabras que nombran lo que ha elegido que sea su mundo, se ha tranquilizado. La tensión desaparece y hay una confianza tan ingenua, tan absoluta e irrevocable, cuando me mira a los ojos y me dice, y yo le escucho: "Entonces me acordé de tu casa, aquí puedo estar seguro, ya verás como no te molesto, ahora se me ha quitado un peso de encima, no sabía cómo pedírtelo pero sólo podía recurrir a ti, a ti no te importará demasiado, tú no podías fallar". Pablo me mira. Yo soy asidero, tabla de salvación, refugio. Pero nunca la duda. Él sabe que no puedo fallar, que responderé, que lo acogeré como siempre lo he acogido. Me mira con la clara certeza que desconoce la traición o el engaño. Y espera mis palabras. Se ha quedado desnudo frente a mí, sin máscara, con su vocabulario recién aprendido, con su determinación un poco infantil, serio, con la seriedad del conspirador, pero sin el más leve asomo de duda en sus ojos. Y entonces yo elegí la máscara, me cubrí la cara con una sombra, se perdieron mis rasgos y mi mirada, que bajaron hasta el suelo y se escondieron en mis zapatillas, y ya nunca los recuperé. Y era todo tan fácil tan sólo mirarle, sonreír un poco, decirle: "No te preocupes, aquí tienes la cama, este es tu cuarto y esta es tu casa". Tan fácil que parecía inevitable. Pero no pude. Sentí miedo y confusión. Me asustó su claridad, su pureza, los ojos del justo inaugurando el mundo, la determinación de quien ha elegido. Y también, por qué engañarme, sentí miedo de todo lo demás: las bofetadas, los insultos, los golpes, el silencio, las preguntas, el tiempo detenido, el dolor traspasándote, las horas congeladas, infinitas, esperando nuevas preguntas y sintiendo la carne y el espanto y la soledad. El miedo del abandono en la oscuridad, de los largos pasillos sin salida y la conciencia de saber que todo (el dolor y la espera, el tiempo y el modo del sufrimiento) depende de otros, de las voces que hablan e insultan, de las manos que golpean, y que uno nada puede hacer salvo ofrecer su cuerpo, callar y esperar. Miedo y vergüenza de sentir miedo. Porque ese miedo no me pertenecía, yo me negaba a él, lo sabía cierto pero jamás lo sentiría como propio. Había elegido la máscara y ya ni siquiera tenía derecho a imaginarlo. Por eso bajaba los ojos, que se perdían en la alfombra, mientras balbuceaba palabras que sonaban tan falsas en el silencio de aquel cuarto. Y dije que mis padres iban a venir, que no habría sitio en la casa, que era una complicación, tan difícil de explicar su presencia. Iba desgranando las mentiras y sólo esperaba que tanta falsedad acabase pronto, odiaba mi voz que por primera vez sentía como la de un extraño, quién era este que recitaba excusas banales, frases condenadas desde antes de nacer, marcadas por la duplicidad y el engaño. Tuve que mirarle, nadie, ni el más cobarde, puede siempre ubicar la mirada en la alfombra, y vi primero el estupor, comprender, estar de pronto ante lo inesperado como ante un abismo. Sentir que la tierra se hunde ante tus pies, que la mano que espera (la que te ha estrechado y te ha ayudado a caminar y ha guiado tus primeros pasos) de pronto, sin saber por qué, te empuja hacía el vacío. Eso decían sus ojos y yo aparté los míos. Algo más se prolongó la escena, dilatada como una agonía, y aún la torpeza tuvo tiempo para aliarse con el tópico: "Ten mucho cuidado, lo fundamental para ti son los estudios, no te dejes absorber por la política (y cómo odiaba, yo que las decía, esas palabras, admonición estúpida, repetido sermón, que ahora hacía mías), puedes contar conmigo para lo que necesites, no dudes en pedirme lo que sea (y me escuchaba y yo no podía ser, era otro, mezquino, cruel, hipócrita voz del miedo quien hablaba)". Poco importaba. Las palabras se perdían sin objeto, yo no las reconocía y él no escuchaba. Era una forma de llenar el vacío y los dos lo sabíamos. Al abrir la puerta y darle unas palmadas en los hombros volví a mirarle. Ahora había algo que no era estupor o desconcierto. Lo que vi en sus ojos fue desprecio. Un desprecio seco, frío, cortante. Un desprecio que me abarcaba por entero y me traspasaba. Un desprecio en el que me reconocí. Como en un espejo.

El resto del curso se arrastró penosamente entre sobresaltos. Se había decretado un estado de excepción (empezaba a ser la norma), se cerraron las universidades, se torturó en las comisarías (y esto tampoco era una excepción) y dos jóvenes mataron en la calle a un inspector de policía (y esto sí parecía una excepción). Las clases se deslizaban entre la indiferencia y la monotonía. Ellos no volvieron a mi casa, acabaron las discusiones hasta altas horas de la madrugada y a nadie pareció importarle demasiado. Pabló dejó de asistir al instituto, pregunté por él a su a amigos, me dijeron: "Está bien, no se preocupe". Y no me preocupé porque no quería pensar, sólo quería que el curso terminara, irme lejos, olvidar. Volví a verle después de las vacaciones, en el examen de septiembre, había vuelto para intentar aprobar algunas de las asignaturas que dejó colgadas a mitad de curso, entre ellas la mía. Apenas intercambiamos una fugaz mirada y un saludo rápido y convencional, se sentó en su pupitre y se concentró con su letra clara y legible y su buen nivel de francés, en resolver el ejercicio. Junto a la traducción se proponía una pequeña composición con uno de los temas tan de entonces, algo así como la libertad y el compromiso de los intelectuales o un enunciado similar, en cualquier caso me pareció un escenario, una especie de broma de mal gusto que, sin preverlo, me había gastado a mí mismo. Mientras Pablo escribía, me maldije por haber escogido aquel tema, le veía tan serio luchando con las palabras, tan distante y ensimismado rumiando las ideas, y me preguntaba si algo en el examen, más allá del tópico de un ejercicio escolar, delataría nuestro secreto, la huella de aquella tarde en que le había visto por última vez. Fue uno de los últimos en levantarse y entregarme las hojas y, mientras echaba un vistazo al examen (y era también una manera de no tener que mirarle), permaneció junto a mi mesa, sin salir del aula, guardando la pluma y el bolígrafo, recogiendo sus cuadernos. No puedo recordar qué escribió con exactitud pero lo imagino sin dificultad porque eran las palabras que habíamos dicho tantas veces, las que nos unían y creíamos nuestras, las que trenzaron el tiempo de los sueños compartidos y ahora sabía que eran suyas y de otros como él y yo estaba lejos y ya para siempre enfrente. Había una frase al final y en ella una palabra sin acento. Sin pensarlo, gesto mecánico tantas veces repetido, mano movida por las costumbre, cogí el bolígrafo rojo y marqué un rotundo circunflejo.

Él entonces, ya a punto de irse, me miró como aquella tarde en mi casa y me dijo con frialdad, y esa fue su despedida: "El compromiso es algo más que corregir un acento, no se engañe".

No. Ahora no me engaño. En esta creciente oscuridad, en el silencio de este aula vacía, no me engaño. Mi vida ha sido corregir palabras. Nunca decirlas, o escribirlas o vivirlas. Señalar con tinta roja. Marcar un acento. Todo lo más una breve acotación al margen de un cuaderno escolar. Mi vida es la mínima acotación de un fracaso. Ahora, cuando ya todo ha terminado, cuando me acojo a esta jubilación anticipada y puedo por fin descansar (descansar de la rutina de estar cansado, de decir palabras sin objeto que nunca comprometen y nadie escucha), ahora sé que yo elegí aquella tarde. Aquella tarde que hoy, la última clase, ha vuelto con tanta nitidez. Hoy ha regresado la mirada del estupor y del desprecio. Y hoy, como ayer, he vuelto a reconocerme en ella. De nuevo, tras tantos años de olvido, me he mirado en mi espejo. Aquí sólo hay vacío, tinta roja, un acento. Aquí no hay absolución, sólo hay un fantasma.

Ha caído la tarde. Apenas entra luz a través de las ventanas. En el aula vacía y oscura hay un hombre que parece muy viejo, o muy cansado o muy hueco. Camina despacio, los hombros caídos, como ausente o perdido, entre una fila de pupitres. Se acerca a la pizarra, mira su cartera, se apoya en la mesa. Todo se confunde con el negro (la pizarra, la cartera, el hombre) en la oscuridad de la clase vacía. El bedel se asoma a la puerta, se sorprende, habla con el hombre.

-Usted perdone, don Alberto, creía que no había nadie. Vamos a cerrar.

Entonces le acompaña por el pasillo, insiste en coger su cartera de cuero negro y raído, el hombre se resiste. Y mientras baja por las escaleras le dice eso que él ha escuchado tantas veces los últimos días: "Ahora a descansar y a darse la buena vida, menuda suerte que tiene, hay que ver cómo se le envidia, don Alberto".

Y así, cargado de hombros, con su vieja cartera y su silencio, el hombre al que todos envidian atraviesa la puerta de la calle. Su sombra, al alejarse del foco de luz, se pierde en la noche.

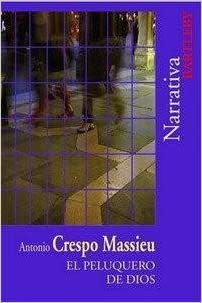

El peluquero de Dios, 2009.

No hay comentarios:

Publicar un comentario